教育技术系第十一届全国大学生创新创业年会展示作品记实

教育技术系严大虎副教授等指导的作品《基于Xtion pro live体感交互式儿童运动灵敏素质测评方法研究》在第十一届全国大学生创新创业年会上做项目展示。该项目是在一系列项目的基础上不断积累形成的成果。本文为项目组组长教育技术系1502班的李帆同学回顾整个项目从萌芽、构思、一步步打磨、参与各种比赛,以及自身不断成长的过程。在这个历程回顾的过程中,我们看到一个求实、上进、不断突破自我的学习者的身影,也看到了一个深度师生互动的过程。希望同学们能多向他们学习。

一、探索篇

其实很多事情都有一个特别简单的起源!

在最开始做这个大创项目之前,我有一个特别简单而又强烈的冲动,就是想知道技术在我们专业中扮演了一个什么样的角色。

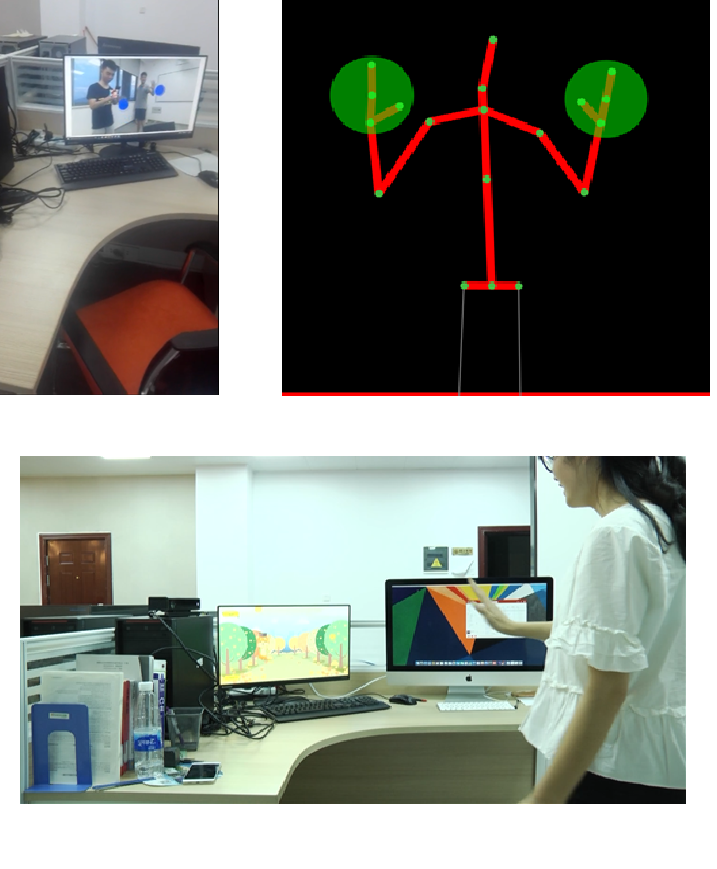

大二时期正好有大虎老师的机器人课程,对我而言,这个课程是非常简单,大虎老师就说:“你要不去尝试一下体感技术,正好我这里有一套华硕的xtion pro live体感器”。然后我就想:“正好也没有其他什么事,就玩玩吧。”就开始找资料、慢慢摸索,包括C++和开源框架等,后来发现关于这个技术的资料太少了,根本就不能应用它做实际的开发。而在找资料的过程中又发现了另外一个成熟的体感器,就是微软的kinect V2,这个体感器技术成熟,技术文档和资料全面,还有相应的教学视频和书籍。我就和大虎老师商量能不能换这个体感器设备,这样更容易继续开发下去,大虎老师问清楚情况就立刻下单买下来了,让我稍微有一些诧异,虽然设备的钱不多,你却能感到老师是特别信任你的。就这样,在有了合适体感器设备之后,自己就开始慢慢的探索相关的技术了。

正好恰逢大创项目申请,我们就以体感技术和教育教学相结合为研究方向申请大创项目,后面很幸运的是,这个大创项目被选为了国家级项目。项目也得到了牟老师的大力支持,让我可以随时使用实验室,有自己的工作站和苹果一体机,在硬件条件上完全没有忧虑的地方。

这样整个暑假我就留在了学校,在学院实验室进行前期的技术积累,包括C#语言和WPF框架的学习、kinect API的使用。真的一个人待在实验室的感觉特别棒,每天看看各种相关的技术文档,然后做一些实际的demo,包括一些基础的体感数据传输、骨骼操作人物移动、简单的碰撞算法、WPF框架的界面设计等等,后面还做出了一个小的大富翁游戏。累了的时候,翘着腿,听听音乐;困了的时候,喝喝咖啡,吹吹空调;无聊的时候,走走神,东想西想。这真的是一段特别让人享受和留恋的时光。

后面回顾,以后项目所使用的基础技术基本上都是这个暑假积累的。

二、成长篇

在大三开学之后,正好也遇到了很多专业方面的比赛,我就和马元同学商量:“要不我们一起做个软件去参加比赛”,正好她擅长设计,我可以开发,这样就一拍即合。我们就结合体感一起做了一个让人放松休闲的软件,就算现在我打开这个软件,画面呈现的氛围,带给人极强的沉浸感,第一眼看过去会给人惊艳的感觉。这个软件的大部分工作量也在于她身上,构思、素材、声音、框架设计、动态效果设计等等,都是她做的,而这每一部分我觉得她做的都相当精美,而我只做了最后的开发部分而已。这个软件后来参加NOC比赛获得了一等奖。

在这之后,我想我们是教育技术的学生,所学的技术还是要为教育教学服务的,所以又和其他同学一起合作开发了针对学前儿童认识简单知识的游戏,这次的游戏开发方面我找了王德鑫同学用unity3D开发,这样游戏性就会更好一些,然后陆雅楠、尹欢欢、都书文、莫维尔她们四个人来做素材和游戏设计,我只负责体感的方面。

这次合作算是一起摸索前行的,虽然游戏的目的明确,但是实现方式和表现形式是不确定的。在做第一次设计方案时,主要是我来进行开发的,受限于我本身的技术能力和技术条件限制,只能做桌面端的“软件”,而不是“游戏”,因为我之前所学习的是做应用程序的WPF框架,而不是专门做游戏的游戏引擎,所以她们只能妥协于技术实现水平,设计出了大量的素材和全部的配音。后来我反思了一下,觉得这样做下去不行,就是最后开发完成了,也不能算是一个特别好的游戏,至少在比赛中不具有优势。所以我花了很大一部分功夫说服她们,推倒重来,重新设计,重新制作素材。所以才有了第二次设计方案,正好王德鑫是我室友,他当时正在学习unity3D游戏引擎,我就找他来做游戏开发部分,素材设计方面,至少在视觉呈现效果上是要有3D感觉的,交互方式采用体感交互,这样我们的作品就有一个优势:体感+unity3D。这也是我觉得我们的作品在iTeach比赛中获得一等奖的部分原因。

这两次合作告诉了我团队合作的精髓,合适人做合适的事,充分信任彼此。当在合作中出现了问题,要尽量的沟通;当觉得走错了路时,要耐心说服其他人,转个弯继续前行,因为彼此都是在为这同一个目标奋斗。

我又想我们所做的都只是停留在作品环节,能不能有实用的价值呢?正好在广州有“创显杯”创新创业大赛,我又以我们的软件为基础,形成商业计划书,去看看自己做的东西在社会实际中怎么样。在广州比赛的过程中,看到其他项目组的作品精彩纷呈,真的收获良多,也知道了自己的不足,知道了自己的作品的局限之处,知道了商业价值到底在什么地方,所以后面项目获三等奖时,我已经很知足了。

真正具有实际价值的产品一定是解决具体实际需求的,这个需求不是主观臆想的,而是客观实在的。而且在聚焦这个实际需求时,你所做出的产品一定要完全解决或者部分解决这个需求,这样在向被人推荐你所做的产品时,才有底气,才有信心,才有说服力。否则,无论你如何巧言善辩,口舌如簧,都带来不了别人的认可。

在大三下学期的时候,自己想把之前做教育游戏开发的经验总结下来,也正好有大创结题的需要,就把之前做教育游戏开发的内容、设计模式、开发方式和实验结果整理出来,形成了一篇论文。真的要非常感谢牟老师,一次又一次的帮我修改论文,让论文变得越来越完善,特别是牟老师总结出的摘要,真的太漂亮了,不仅概括了这个项目的实质,而且升华了项目所具有的意义,让我体验到了什么是水平上的差异。后来这篇论文《基于Kinectv2传感器技术的交互式教育游戏设计与实现》发表在了《中小学电教》期刊上,虽然刊物不高,但是在撰写论文的过程中,让我慢慢的了解到了很多很多重要的东西,可以说是我学术方面的启蒙,对我自己来说,严谨和认真,是我在这个过程中最大的收获。

这些具体实际的事情,让我一步一步的成长,也是在解决这一个又一个的细节的过程中,锻炼了自己的能力,清楚了自己的不足,让自己明白,不论自己有着多么令人惊叹的想法,也是需要脚踏实地,才能一步一步实现的,就算现在实现不了,也是可以找到路径实现的,而以后所做的只需要不断沿着这条路往前走就可以了。

三、思考篇

回到最开始提出的问题“技术在我们专业中扮演了一个什么样的角色”,我慢慢找到了自己的答案。

在华东师范参加Google区域训练营的时候,冯翔老师说“我特别希望教育技术的人和软件学院的人合作,因为无论教育技术所提出的构想多么光明,如果只是我们来做,那也就只是想想而已了”。

在我得到了学校的推荐,经过全国组委会的评选,入选第十一届全国大学生创新创业年会参展项目,在今年十月份去厦门参加项目展示时,我看到了太多太多令人惊叹的人和事,我发现技术不仅限制了我的实现能力,甚至还限制了我的想象力。

在年会我看到了中国石油大学所做的可以根据LED灯光的视频传输系统,他们自己设计、焊接电路板,编制压缩解码程序,调制灯光的转换频率,做到了只需要在灯光下,给手机插上一个类似U盘的传感器,就可以播放电脑中正在播放的视频,不需要数据线,也不需要网络。这是最令我惊叹的项目。

在随后的“互联网+”冠军争夺赛中,就只能用惊艳来形容了。

有要做“中国的洛克菲勒”的北理工的“中云智车—未来商用无人车定义者”,他们说:“我们不仅要做到中国行业的第一,也要做到世界行业的第一”。

有全世界唯一一家掌握2D电影转3D技术的“聚力维度”,负责人说:“我们具有人工智能+影视的双重基因”,后面投资人问为什么的时候,他回答“因为我自己具有人工智能和影视制作两方面的能力和两方面的经历”。

有经过三代人20年研制的浙大的“邦威科技—全球高性能结构材料领跑者”,他说:“添加我们材料的混凝土,南斯拉夫大使馆将不会这么容易被炸毁”。

有“I have a dream”的加州大学伯克利分校的“OpenARK”,他说:“OpenARK is the first open-source in AR/VR computing platform since 2016 that we believe will play a crucial role in the era of AR/VR ,just like Linux to PC/Desktop and Android to Mobile.”

我提到这些,只是想说,跟他们比起来,我差的太远了。

世界之大,可能超出我们的想象,从电视和网络中了解的,并不能真正的体会到,只有实际的经历,才会有深刻的感受。而我们是面向世界的,面向未来的,所以“吾辈还需努力”。

而在这个过程中,我深刻的认识到了:技术在我们专业中具有无与伦比的也是无可替代的角色,虽然我们主要是面向教育教学的,但是解决这些问题需要更加前沿的技术、更加前沿的视角,而且具有这些技术能力的人还愿意来解决教育教学问题。

而技术更确切的说是信息技术,具有自己的知识体系和思维逻辑,需要进行专业的训练才能掌握,需要进行不断的探索才能接触到前沿,需要一点一点的积累才会有开花结果的一天。

最后以我特别喜欢的一句话结尾:“那些值得我们追逐和努力的,不是因为得到它们轻而易举,而是因为它们困难重重”。

特别感谢严大虎老师和牟智佳老师,在整个过程中的帮助,也感谢老师们给我表达的机会。